コペルメソッド - 心の子育て

コペルメソッド - 心の子育て

|

〜目次〜 1 無条件の愛を与え、子どもを尊重して育てる |

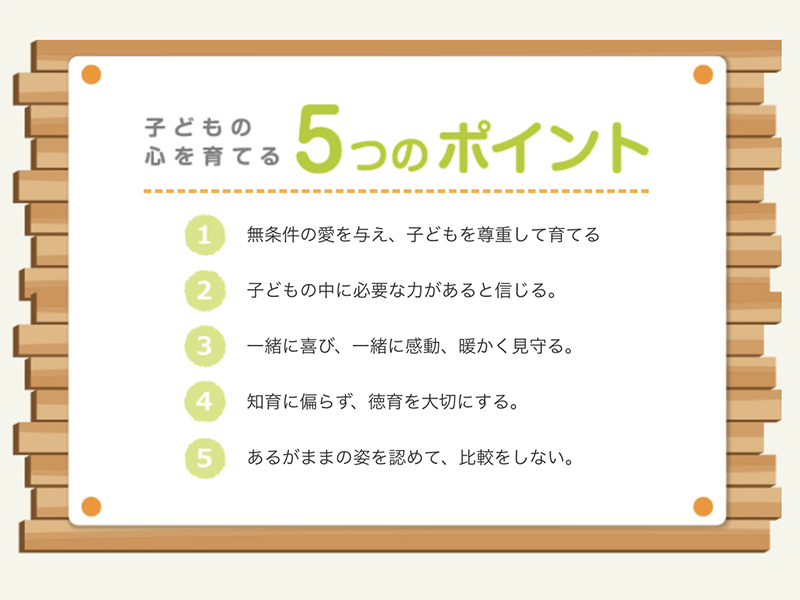

コペルには、心を育てる5つのポイントがあります。

幼児期に「自分はできる!」という心を育てることで、その先の長い人生を通じてチャレンジする意欲を持ち続け、いかんなく能力を発揮できるのです。

それは、どの子どもにとっても欠かせないものですが、発達にでこぼこがある子どもにとってこそ、より大切なことです。

自分の力を発揮できる方向性は、どの子どもの中にもあります。

ですが、障害特性のために、人よりできないことがあったり、発達がゆっくりだったりする子どもは、「できない」ことを意識させられる経験が多くなってしまうからです。

幼児期には、できないことはどの子どもにもあります。

障害のある子どもに対し、何かができないことを発達の途上と考えず、すべて障害特性のためだと、すぐにも改善、克服するよう求めてしまっていないでしょうか?

幼児期に何より大切なのは、脳の発達の仕組みを知り教育に生かすこと、そして心を育てることです。

一つずつご紹介していきます。

1 無条件の愛を与え、子どもを尊重して育てる

1つ目は「無条件の愛を与え、子どもを尊重して育てる」ことです。

何かができたとき、大人は子どもをほめますね。

ですが、何かができなくても「そのままのあなたが大好きだよ」というメッセージを伝えられているでしょうか?

親は愛情ゆえに、これができるようになって欲しい、次はあれ、と子どもに望みます。

「できるようになったらいいね」という気持ちはいいのですが、「できなくてはいけない」になってはいないでしょうか?

もし子どもが「できたらほめてもらえる、でもできない自分には価値がない」と感じるようになってしまったら、「やってみよう!」という意欲よりも「できないかもしれない」というプレッシャーが強くなってしまいます。

「自分はそのままで価値がある」という自己肯定感を持つことが、幼児期には何より大切なのです。

そしてそれを育てるのは、子どものまわりにいる、私たち大人なのです。

発達の偏りにより、できることにでこぼこのある子どもにこそ、自己肯定感を育てることを大切にしましょう。

2 子どもの中に必要な力があると信じる

2つ目は「子どもの中に必要な力があると信じる」ことです。

幼い子どもは、大人の手を借りなければ生きていけない存在です。

親は子どものために、時には自分のことを後回しにして子育てをします。

それは親の愛情であり、そのように大切に育てられるなかで、子どもは自分を肯定的にとらえるようになります。

しかし、どんなに幼くても、子どもの問題は、あくまでも子どもが解決するものです。

親やまわりの大人が解決することはできません。

大人にできることは、子どもの力を信じ、引き出すようサポートをしながら、待つことです。

それは、ほんの小さな一歩、お箸を使えるようになる、字が書けるようになる、といったことでもそうなのです。

大人が子どものゴールを決め、例えば、4歳だからできるようにならないと!、小学校に入るまでには何としても…!などと、押しつけるものではないのです。

親にできることは「きっとできるようになるよ。できるようになったら私もうれしいよ。でもいつできるかは自分で決めていいよ」と、子どもに温かく伝えることです。

子どもの中には、その子にとって必要な力が必ずあります。

信じて待つこと、いつもその気持ちを忘れずにいましょう。

3 一緒に喜び、一緒に感動、温かく見守る

3つ目は「一緒に喜び、一緒に感動、温かく見守る」ことです。

大人は、子どもをしつけなければ、という義務感から、子どものことを評価する視点で見てしまいがちです。

でも、子どもだって、いつも評価されてばかりでは疲れてしまいます。

何かができたら一緒に喜んでくれて、何かができなくても「大丈夫、きっとそのうちできるよ」と温かく待ってくれる存在が、子どもに勇気を与えるのではないでしょうか。

「ヘルプ」と「サポート」は、どちらも助けるという意味ですが、積極的に手を出すヘルプではなく、必要な部分だけ助けてあげるサポートが、子どもの自律的行動を育てます。

同様に、同じ技術という意味で「テクニック」と「スキル」があります。

単なる動作やパターンとして何かができるテクニックではなく、その技術を場面に合わせて使うことのできるスキルの獲得が目指すべきゴールです。

そのためには、子どもがやる気を持って、自律的に行動することが欠かせないのです。

4 知育に偏らず、徳育を大切にする

4つ目は「知育に偏らず、徳育を大切にする」ことです。

子どもはみんな、自分の力を発揮して、人の役に立ちたい、人を幸せにしたい、という夢や希望を持っているものです。

何かに取り組み、それによって、周りの人が笑顔になった経験が、そのような夢につながることが多いのではないでしょうか。

大人は現実的ですから、かなわない夢よりも、もっと現実的に自分が得をすること、勉強や目の前の何かができることを考えてほしいと思ってしまうかもしれません。

しかし、思い描いた通りにならなくても、子どもの時の夢や希望が、その後を支えることがきっとあります。

また、幼児期に優位な感性脳は共生脳とも呼ばれ、人とつながり、人のためになることを心地よいと感じます。

大人になっても感性脳を有効に使えることは、能力を発揮するために重要なカギとなります。

目の前のできることだけではなく、将来にわたって力を発揮していくことを目指す意味でも、子どもの夢や志を大切にしましょう。

5 あるがままの姿を認めて、比較をしない

5つ目は「あるがままの姿を認めて、比較をしない」ことです。

子どもの発達には個人差があります。

それはわかっていても、同じくらいの年齢の子どもと、あるいは一般的な発達水準と、目の前のわが子を比べてしまうことは、多かれ少なかれ、誰もが経験することだと思います。

その時に「少しゆっくりでもそれも個性」と認められるのか、「遅れているから何とかしなきゃ!」と焦ってしまうのか、それは心の余裕によるところが大きいのかもしれません。

何とかしなきゃ!と思うのも、もちろん愛情ゆえです。

ですが自分のことと置き換えてみると、愛する身近な人が自分のことを誰かと比べ、不十分だと感じているのだとしたら、それはとても悲しいことではないでしょうか。

「あなたはあなたのままでいい」と認め、発達のでこぼこもあなた自身なのだと、そして誰かと比べるのではなく、あなたはあなたのペースで大きくなってね、という気持ちを伝えてあげましょう。

執筆:

発達支援スクール コペルプラス

代表講師 有元真紀